仸埲壓偺撪梕偼嵿抍偺帒椏扴摉偑偐偮偰幏昅偟亀暉恄亁俉崋偵宖嵹偝傟偨尨峞偵憹曗丒掶惓傪壛偊偨傕偺偱偁傞丅

宖嵹偺庯巪偼偙偙偵庢傝忋偘偨堚暔偵傛偭偰丄岆偭偨楌巎擣幆偑峀偑傜側偄傛偆丄傑偨榋榁憁楡壺垻鑻棞擔帩忋恖偺帠愓偑偐偮偰偺愴憟偺帪偺擔杮恖偺巚偄偲傑偞傝崌偭偰丄曄幙偡傞偙偲偺柍偒傛偆婅偆傕偺偱偁傞偙偲傪怽偟揧偊傞丅

仠偼偠傔偵

偙偙偱偼丄媽枮廈撿晹偵埵抲偡傞愰壔偵杽擺偝傟偰偄偨偲偝傟丄戝棨偐傜帩偪婣傜傟偨偲偝傟丄嬤擭丄恎墑嶳媣墦帥曮暔娰偵專擺偝傟強憼丒奿岇偝傟偰偄傞揱丒榋榁憁楡壺垻鑻棞擔帩忋恖偺堚暔偲偟偰揱偊傜傟偰偄傞嬨揰偺昳乆偵懳偡傞媈媊帒椏偺奣棯傪婰偡丅

偙偺堚暔偲偝傟傞昳乆偺娭楢帒椏廂廤媦傃夝愅偵娭楢偟偰丄朄壺奺廆丒彅宯摑偺愴慜丒愴拞偺嶨帍傪専嶕偡傞偙偲偵側偭偨丅崱夞丄偙偺曬崘傪峴偆幰傕丄偙傟偵廫屲擭偺帪娫傪旓傗偟偰偒偨丅偝偰丄偙偺嶌嬈傪宲懕偟偰偄偔偺偵堦偮偺媄弍揑側崲擄偑偁傞丅偦傟偼丄偙傟傜偺尋媶丒挷嵏偵実傢偭偨幰偺懡偔偑丄嵟弶偵忔傝墇偊側偗傟偽側傜側偄丄偁傞姶妎偑偁傞丅

偡側傢偪丄崱偱偼傎偲傫偳巊傢傟傞偙偲偑柍偔側偭偨昞尰丄偮傑傝愴帪怓偵揾傝崬傔傜傟偨帍柺偺帩偮撈摿偺暤埻婥偵懳偡傞寵埆姶偱偁傞丅側偠傔側偄尵梩偱廋忺偝傟偨忣擬丄屆杮摿桳偺巻偺偵偍偄偱偁傞丅偦偟偰丄傗偭偲庤偵擖傟偨尨杮偺巻幙偺埆偝偲丄暸偺娫偐傜偙傏傟傞嶬傃偨儂僠僉僗曅丄偦偙偐傜偼旝偐偵寣偺偵偍偄偑偡傞傛偆側婥偝偊偟偰偔傞丅偟偐偟丄偦傫側嶌嬈傪懕偗傞偆偪偵丄偍傏傠偘側偑傜偱偼偁傞偑丄尋媶幰偼偁偺帪戙偺嬻婥傪姶偠傞傛偆偵側偭偰偄偔丅

丂擔杮偺攕愴傪嫬偵朘傟偨怴偟偄帪戙偐傜偁偺帪戙傪尒傞帪丄埫偄抧暯傪惷偐偵幹峴偡傞崟偄愳偺僀儊乕僕偑晜偐傇丅姼偊偰旤帿傪傕偭偰昞尰偡傟偽丄惎傪塮偝偸崟偄愳偩丅枮揤偺惎嬻偺壓丄崟偔惷偐偵棳傟傞愳丅偐偮偰婔壄傕偺鄪傔偔嵥擻偲婓朷偲栰怱偺婸偒傪廻偟偨偱偁傠偆偦偺愳偼丄斶偟傒偲愨朷偺枮乆偲偟偨崟偄悈傪扻偊偰丄怴偟偄帪戙偲徚偊嫀傠偆偲偟偰偄傞帪戙傪妘偰偰偄傞丅偦傫側愳偺僀儊乕僕偱偁傞丅

丂偝偰丄偙偆偟偨挷嵏傪宲懕偟偰偄偔偆偪偵丄巹偨偪偼偦偺崟偄愳偺懳娸偵堦恖偺憁椀偑棫偭偰偄傞傛偆側婥偑偟偰偒偨丅傓傠傫偦傟偼尋媶幰偑尒傞丄偁偺崟偄愳偺僀儊乕僕偐傜徠幩偟偨尪偱偁傞丅楡壺垻鑻棞擔帩忋恖丄塱恗嶰擭丄擔楡惞恖偺廫嶰夞婖傪廋偟偨屻偵丄戝棨傊偺柇朄峅晍偺惥偄傪嫻偵丄墦偔堎堟偵椃棫偭偨偲揱傢傞榋榁憁擔帩忋恖偱偁傞丅偦偺堚愔偲偝傟傞抧傊偺摜嵏偼丄庡偵柧帯埲屻偝偐傫偵峴傢傟丄側偤偐擔杮偺戝棨怤棯偺徤墝偲孯孋偺嬁偔抧偵廳側傞傛偆偵敪尒偝傟偨丅偦傟偼崱巚偊偽寛偟偰嬼慠側偳偱偼側偐偭偨丅

丂搥偰偮偔崟棾峕偱丄徤墝偲墿嵒偵墝傞撪栔屆偱丄墦偔屘崙傪棧傟墹摴妝搚寶愝傪柌尒偨恖乆偵丄戝婅傪嫻偵堎堟偵徚偊偨擔帩忋恖偺暔岅偼丄偁傞帪偼屓偺嫬奤偲廳側傝丄偁傞帪偼妷嬄偺懳徾偲側偭偰嫀棃偟丄斵偺抧偵擔帩忋恖偺尪傪屇傃婑偣偨偵偪偑偄側偄丅

丂戝棨偺擔帩忋恖揱愢偼丄偁偺帪戙傪惗偒偨擔杮恖偺嫟桳偡傞姶忣偵捈偵嬁偄偨偵偪偑偄側偄丅偦偟偰偁偨偐傕偄偺偪偁傞傕偺偺傛偆偵丄堎堟偵偁偭偰嫿廌偵梙傟傞嵃傪桙偟丄椼傑偟丄恖乆傪尪偺棟憐嫿寶愝傊摫偄偰偔傟傞傛偆偵尒偊偨偺偩傠偆丅

丂摉帪偺恖乆偵偲偭偰丄偦偙偵偼壗傜嶌堊傗埆堄偺夘嵼側偳姶偠摼傞偼偢傕側偔丄傑偨懚嵼傕偟側偐偭偨偲巚偆丅偨偩丄堦晹偺恖乆偺拞偵偼丄偙偆偟偨擔杮恖偑嫟桳偟摼傞姶忣傪姭婲偡傞暔岅傪棙梡偟丄帺屓偺塰払偲柌偺幚尰偵巊偍偆偲偟偨幰偑偁偭偨偵堘偄側偄丅偟偐偟丄偦偆偟偨斸敾傪峀偔庴偗傞偺偱偁傟偽丄偁偺帪戙偺擔杮恖偺杦偳偑丄堦曕奜偐傜尒傟偽摨條偵塮偭偨偙偲偱偁傠偆偟丄傑偨丄偙傟偼擔楡廆偺廃曈偩偗偺偙偲偱偼側偔丄懠偺廆攈傕懡偐傟彮側偐傟丄摨條偺強嬈傪戝棨偱堊偟偰偄偨偙偲偼丄嬤帪偺奜崙偺尋媶幰偑巜揈偡傞偲偙傠偱偁傞丅

丂 偙偙偵恎墑嶳媣墦帥憼揱丒擔帩忋恖愰壔弌搚堚暔偵娭偡傞媈媊帒椏傪徯夘偡傞偑丄傕偲傛傝杮峞偺栚揑偼斸敾偱偼側偄偙偲傪偍偙偲傢傝偟偰偍偔丅偙偺巜揈帠崁偺徯夘偵傛偭偰丄崱傑偱堚暔傪岇帩偝傟丄專擺偝傟丄傑偨怣曭偝傟偨曽乆偺偍婥帩偪傪斸敾偡傞堄恾偼杮棃柍偔丄傑偨尋媶幰帺傜偑偦偆偟偨斸敾傪峴偆傋偒棫応偵側偄偙偲丄偝傜偵堚暔偵娭傢偭偨曽乆偵偼惤幚側曽傕悢懡偔丄偦偺恀潟側巔惃偵宧堄傪昞偡傋偒傕偺偲擣幆偟偰偄傞偙偲傪偛棟夝帓傝偨偄偲婓偭偰偄傞丅

偡傋偰偼丄偁偺崟偄愳偵棳傟偰偄傞丅偦偺棳傟偐傜傂偲偮傂偲偮恀幚傪偡偔偄忋偘丄昐梋擭娫偵傢偨傞擔帩忋恖揱愢偲戝棨偱偺愴憟偺娭傢傝傪夝偒曻偪丄帩巘偺朄孫傪怴偨側帇揰偐傜栤偄捈偡擔偑棃傞偙偲傪婓偭偰偄傞丅偙偙偵堚暔偺栤戣揰偺巜揈偺奣棯傪婰偟丄嬣傫偱榋榁憁楡壺垻鑻棞擔帩忋恖偺朄孫偵曺偘傞傕偺偱偁傞丅傑偢丄埲壓偵愰壔堚暔偺恎墑嶳專擺慜屻偺宱夁偵偮偄偰丄暯惉侾係擭廐偵敪昞偝傟偨曬崘偐傜敳悎偟偰宖嵹偡傞丅

丂丂乽惎傪塮偝偸愳乿

丂徍榓榋廫堦擭偺廫寧丄堦杮偺揹榖偑搶嫗抮忋偺擔楡廆怴暦幮偵偁偭偨丅惵怷偺擔楡廆帥堾偺嵅摗戱壏巘偐傜偺傕偺偱丄撪梕偼乹愰壔偺擔帩忋恖堚暔偑弌搚偟偨偲揱傢傞棫壔帥偺屆搩偺幨恀傪擖庤偟偨丄偟偐偟偙傟傜堚暔偼慜搱榑暥偱峬掕偝傟傞傕偄傑偩偵恀婾枹寛偺堚暔偱偁傝尰嵼堚暔傕扤偑帩偭偰偄傞偐峴曽晄柧偱偁傞丄偟偐偟惵怷偺幨恀壠偑丄尰嵼丄拞崙偺孯帠巤愝撪偵強嵼偡傞偦偺搩偺幨恀傪嵟嬤擖庤偟抧尦巻偵慜搰愢偺傒偺攚宨傪傕偭偰敪昞偟丄偦偺屻偵側偝傟偨恀婾榑偵攝椂側偄愢偑峀傑傞嫲傟傕偁偭偰嬯椂偟偰偄傞丄偦偙偱丄偦偪傜偺怴暦偵巹偺婰帠傪宖嵹偟丄抧尦偺恖偵惓偟偄擣幆傪傕偭偰偄偨偩偒偨偄偲巚偆偺偱婰帠傪彂偒偨偄丄宖嵹偟偰傕傜偊側偄偐乺偲偺撪梕偱偁偭偨丅

丂擭枛偺怴暦偺斏朲婜傪傂偐偊丄捠怣堳偐傜偺婰帠偺晄懌偵嬯椂偟偰偄偨帪婜偱傕偁傝奀奜偺榖戣偲偟偰椙偄婰帠偵側傞偲敾抐偟偨巹偼丄夣戻偟憗懍丄巻柺偵嵹偣傞傋偔梡堄傪偟偼偠傔偨丅悢擔屻丄嵅摗巘偐傜偺尨峞偑偒偨丅婰帠偼尨峞梡巻擇廫屲枃埲忋偵傕傢偨傞傕偺偱丄巹偼偦傟傪怴暦偺戞擇柺僩僢僾偵庢傝忋偘傞傋偔丄嵅摗巘偐傜偺榖傪憤崌偟側偑傜丄婰帠偵偮偗傞儕乕僪暥傪彂偒偼偠傔偨丅廫堦寧擇擔偐嶰擔偺屵屻榋帪崰偩偭偨偲巚偆丅撍慠丄堦杮偺揹榖偑柭偭偨丅挿壀偺敧栘晄摦嶻偺幮挿傪偝傟偰偄傞敧栘撝巵偐傜偺傕偺偱丄乹巹偼拞崙偺愰壔偲偄偆偲偙傠偱敪尒偝傟偨擔帩偲偄偆崅憁偺堚暔傪帩偭偰偄傞丄嵟嬤怴嫽廆嫵偺傕偺偑偙傟傪攦偄偨偄偲偄偭偰偒偰崲偭偰偄傞丄巹偲偟偰偼偙偺戝愗側堚暔傪擔楡廆偺偟偐傞傋偒偍帥偵偍擺傔偟偨偄偺偩偑丄拠夘傪偟偰偔傟側偄偐乺偲偺巪偱偁傞丅

丂巹偼摉帪曇廤晹挿傪寭柋偟偰偄偨愱柋偵憡択偟丄庢姼偊偢幨恀傪憲偭偰傕傜偆偙偲偵偡傞偑丄恀婾枹寛偺堚暔傪娭學婡娭偵偡偖偵偼徯夘偼弌棃側偄丄偟偐偟偙偪傜偱専摙偟妋幚側傕偺偑弌偰偒偨傜栜榑丄徯夘偺楯偼墋傢側偄偲尵偄丄帒椏偲傕偳傕憲偭偰傕傜偆偙偲偵偟偨丅

丂巹偼偙偺帪丄嵅摗巘偁傞偄偼惵怷偺幨恀壠偲敧栘巵偼側傫傜偐偺娭學偑偁傞傕偺偲巚偭偰偄偨丅偦偙偱巹偼嵅摗巘偵偙偺審傪楢棈偟偨丅偟偐偟丄嵅摗巘偺斀墳偼堄奜側傕偺偱偁偭偨丅

丂乽惀旕丄偦偺恖傪徯夘偟偰梸偟偄丄巹偼偐偮偰偺慜搱怣師愭惗偺挊嶌傗偦傟偵懳偡傞媈栤揰傪敪昞偟偨崅嫶抭曊巵偺榑暥摍傪撉傒丄偢偭偲偙偺堚暔傪挷傋偰偒偨偑丄傑偩幚暔傪尒偨偙偲偑柍偄丄愨懳偵偛柪榝傪偐偗側偄偐傜丄側傫偲偐嫵偊偰梸偟偄乿偲尵偆丅摉曽偲偟偰偼婎杮揑偵僯儏乕僗僜乕僗傪柧偐偝側偄偲偄偆愑擟偑偁傞丅傑偨偙偺応崌偼壗偐栿偁傝偺條巕偱偁傞丅偦偙偱乽巆擮偱偡偑嫵偊傞傢偗偵偼偄偒傑偣傫偑摉曽偱挷嵏偺忋丄妋幚側傜偽偛徯夘偟偰傕椙偄偺偱偡偑乿偲摎偊偨丅偟偐偟丄側偍傕嵅摗巘偼乽惀旕偲傕乿偲偄偆偍榖偱偁偭偨丅巹偼偦偺擬堄傪傑偭偨偔柍奦偵偡傞偙偲偵鏢鏞偟丄偮偄乽挿壀偺晄摦嶻壆偝傫側傫偱偡傛乿偲偩偗楻傜偟偰偟傑偭偨丅

丂嵅摗忋恖偺幏昅偟偨婰帠偼廫堦寧擇廫擔崋偺擇柺偵宖嵹偝傟偨丅巹偼宖嵹巻傪嵅摗巘偲敧栘巵偵憲偭偨丅掱側偔敧栘巵偐傜慜搱榑偵搊応偡傞嬨揰偡傋偰偺慛柧側幨恀偑撏偄偨丅巹偼偙偺偙偲傪嵅摗巘偵曬崘偟丄愱柋偵娭楢婰帠偲偟偰強桳幰傪塀偟偰巻柺偵庢傝忋偘偨偄偲尵偭偨丅偟偐偟丄偙傟傜偺堚暔偼愴憟偺塭偑偁傞偲偺愢傕偁傝丄傕偆彮偟帪娫傪偍偗丄偲巭傔傜傟偰偟傑偭偨丅

丂巹偼偙偺帪丄偙傟傜偺堚暔偺徯夘摉帪偐傜偺恀婾榑偵偮偄偰傑偭偨偔抦傜偢丄偙偺偆偪壗揰偐偼杮暔偵偪偑偄側偄偲巚偭偰偄偨丅傑偟偰傗愭偺戝愴帪偺塭傪廻偟偨傕偺偱偁傞壜擻惈偑崅偄偙偲側偳巚偄傕傛傜側偄偙偲偱偁偭偨丅

丂偙傟偼丄屻偱抦偭偨偙偲偩偑丄嵅摗巘偼屻擔丄巹偺乽挿壀偺晄摦嶻壆乿偺尵梩偩偗傪偨傛傝偵揹榖挔曤傪庢傝婑偣丄偦偺抧偺晄摦嶻壆偵師乆偲栤偄崌傢偣偰丄敧栘巵偺強嵼傪偮偒偲傔丄敧栘巵偺強傊晪偒堚暔傪幚尒偟堚暔偡傋偰偺幨恀嶣塭傪峴偄丄崅嫶巘摍偺彅巜揈偺妋擣偲屻偵戝偒側媈栤帒椏偲側傞壴墴偵廳偹偰墴偝傟偨徾宍報偺偐偡偐側嵀愓偵傕婥偯偄偰偄偨偺偱偁傞丅

丂偦傟偐傜丄堦擭娫偼巹偺強偱偼偙偺堚暔偵娭偟偰偼壗帠傕側偔偡偓偰偄偭偨丅巹傕敧栘巵強憼偺堚暔偺宖嵹偵偮偄偰愱柋偵嵞搙採埬偡傞偙偲傕側偔丄傑偨丄偝偟偨傞挷嵏傕偟側偄偱偄偨丅偟偐偟丄偙偺娫偵偙傟傜偺堚暔傪傔偖傞忬嫷偼寖曄偟偰偄偨偺偱偁傞丅偮傑傝丄強桳幰偺堏摦偲丄怴偨側強桳幰偺慞堄偵傛傞恎墑傊偺專擺偱偁傞丅

丂丂丂丂丂仦丂丂丂丂仦

丂塃偺恎墑專擺慜傑偱偺宱夁曬崘偼丄暯惉巐擭偺榋寧崰偵嶌惉偟偨傕偺偱偁傞丅擔帩忋恖偺偛墦婖傪傂偐偊丄帩巘偺堚愔偺尠彶偺婥攝傪桱椂偟偰娭學奺強傊偺挷嵏帒椏偵揧偊偨傕偺偱偁傞丅師偵丄恎墑傊偺專擺偺榖傪抦偭偨埲屻偺宱夁偺奣棯傪婰偡丅

仦恎墑專擺慜屻

丂敧栘巵偐傜偺楢棈偐傜偪傚偆偳堦擭傎偳宱偭偨崰偩偭偨偲婰壇偟偰偄傞丅巹偼愰壔堚暔偺宖嵹偵偮偄偰丄嵞搙敧栘巵偵楢棈傪偟偨丅摉帪丄堚暔偺宖嵹偵擄怓傪帵偟偨愱柋傕戅怑偝傟丄巹偼曇廤晹偐傜姰慡偵弌斉晹偵堏愋偟丄壗傛傝巹偼傑偩丄偙傟傜偺昳偵偮偄偰偼條乆側巜揈傕偁傞偑丄壗揰偐偼杮暔偺壜擻惈傕偁傞偲怣偠偰偄偨偐傜偱偁傞丅偟偐偟丄敧栘巵偐傜偺曉帠偼堄奜側傕偺偱偁偭偨丅乽偁偺堚昳偵偮偄偰偼恎墑嶳偵擺傑傞偙偲偵側偭偨偺偱丄巹偺庤尦偵偼柍偄丅恎墑嶳偵栤偄崌傢偣傞傛偆偵乿偲偺偙偲偱偁偭偨丅

丂巹偼偡偖偵嵅摗巘偵楢棈偟偨丅嵅摗巘偼旕忢偵嬃湵偝傟偰偄傞條巕偱丄偡偖偵堦捠偺帒椏傪憲晅偟偰棃偨丅徍榓廫擭敪峴偺亀戝垷嵶垷恖亁偲偄偆嶨帍偺僐僺乕偩偭偨丅偦偙偵偁偭偨擔楡惞恖偺夋憸偺憓偟奊傪尒偨帪丄巹偼戝偒側僔儑僢僋傪庴偗偨丅偦傟偼偁偺愰壔堚暔偵乽屼惞巘屼堚塭乿偲偟偰昤偐傟偰偄傞夋憸偲傎傏慡摨丄偄傗丄媡偵堚暔偺夋憸偑偦偺夋憸偺幨偟偲偟偐峫偊傜傟側偄憓偟奊偲丄偦偺懳岦柺偵偼崅嫶抭曊巘偑庱戣偺昅抳偺崜帡傪巜揈偟偨乽塹岇杮懜乿偑宖嵹偝傟偰偄偨偺偩丅

丂偙偺乽塹岇杮懜乿偼栔屆挷暁偺杮懜偲傕屇偽傟丄屻偺帒椏専嶕偱暘偐偭偨偙偲偩偑丄戝惓弶婜偵峜幒專擺傪傔偖傝婾嶌榑憟偑偁傝丄屻偵枮廈偺岤榓偺帥堾偵曭宖偝傟偨傕偺偱偁傞丅憲晅偄偨偩偄偨亀戝垷嵶垷恖亁偺婰帠偼偦偺曭宖偺堄媊傪嶿偊丄戝棨晍嫵偺愭嬱偲側偭偨擔帩忋恖偺摽傪嶿偊偨傕偺偱偁傞丅敪峴恖偼屻偵栔屆奐嫵娔撀偵擟偠傜傟乮徍榓廫巐擭榋寧乯丄堚暔偑敪尒偝傟偨愰壔偵傎偳嬤偄挘壠岥偵乽棫惓嫽垷摴応乿乮徍榓廫幍擭乯丄梻擭偵偼乽愰壔棫惓嫽垷摴応乿傪奐応偟偰偄傞崅撶擔摑忋恖偱偁傞丅

丂巹偼徟偭偨丅偟偐偟丄恎墑傊偺慞堄偺專擺偲偁傟偽丄怴暦偼乽恀婾枹寛乿偲偺昞婰傪晅偟偰偼偔傟傞偩傠偆偑丄偦偺惈奿忋丄戝偒偔徯夘偣偞傞傪摼側偄丅傑偨摉帪丄偦傟傪姼偊偰巭傔傞傋偒妋偨傞婎慴帒椏偺強嵼傪抦傜側偐偭偨丅嵅摗忋恖傕搶杒偺偛帥堾偺偍棫応偑偁傝丄偙傟埲忋偺娭梌偼偛柪榝偑偐偐傞丅恎墑專擺屻丄巹偼巇帠偺崌娫偵壣傪尒偮偗偰偼帒椏傪専嶕偟丄娭楢偡傞帒椏偑弌傞偛偲偵彅愭惗偵暋幨傪搉偟偰偼偛堄尒傪暦偔偲偄偆嶌嬈傪懕偗偰偄偨丅偁偺堚昳偵偮偄偰偼傕偆堦搙惓妋側巔傪巻柺偱徯夘偡傋偒偲峫偊偰偄偨偐傜偩丅偁偺堚暔偼偡傋偰嬤戙恖偺庤偵傛偭偰嶌傜傟偨傕偺側偺偐丄傕偟偦偆偱偁傟偽扤偑偳傫側栚揑偱嶌偭偨傕偺側偺偐丅媡偵壗揰偐偼杮暔偱屻悽偵婾憿昳傪壛偊曗嫮偟偨壜擻惈傕偁傞偐傕偟傟側偄丄弌棃傟偽偦偆偁偭偰傕傜偄偨偄丅傕偟偦偆偱偁傞側傜丄偳傟偑杮暔偱巆傝偺婾憿昳偼扤偑壗偺栚揑偱嶌偭偨傕偺側偺偐丅偟偐偟丄巹偺婓朷偵斀偟偰堚暔峬掕偺梫慺偼挷傋傟偽挷傋傞傎偳丄愱栧偺愭惗偵暦偗偽暦偔傎偳尭偭偰偄偭偨丅巹偼帺暘偑壗偺栚揑偱帒椏専嶕偟偰偄傞偺偐暘偐傜側偔側偭偨丅偟偐偟堚暔偼恎墑偵專擺偝傟丄偁傞堄枴偱偼埨怱偱偁傞丅挷嵏偺帪娫偼傆傫偩傫偵偁傞偲巚偭偰偄偨丅偟偐偟幚偼丄桰挿偵帒椏専嶕傪偟偰偄傞帪娫側偳柍偐偭偨偺偱偁傞丅

丂偙傟偼婥偑晅偔偺偑抶偐偭偨偺偩偑丄悢擭屻丄暯惉榋擭堦寧堦擔偼擔帩忋恖偺幍昐墦婖偺偛惓摉偱偁偭偨丅恎墑專擺偱娭怱偺崅傑偭偨愰壔堚暔偵偮偄偰丄嫲傜偔尠彶傪敪婅偡傞偛帥堾傕偄傜偭偟傖傞丅嵅摗巘偑尵偭偨傛偆偵丄偁偺堚暔偼偄傠偄傠側曽乆偺慞堄偲墢偵傛偭偰恎墑偵曭擺偝傟丄恀婾枹寛偺傑傑埨傜偐偵柊傞傕偺偲埨怱偟偰偄偨丅偟偐偟丄拞崙偵尠彶旇偑寶偰傜傟偨応崌丄屻偵昁偢挷嵏偡傞拞崙偺曽傕偁傞偵堘偄側偄丅偦偙偱堦楢偺愴拞偺帒椏孮偲偺晅崌偑巜揈偝傟偨応崌丄尠彶偵実傢偭偨曽乆偺慞堄丄偦偟偰擔帩忋恖偺朄孫偑偐偮偰偺愴憟偺斶嶴偲崿摨偝傟丄堗傢傟偺側偄斸敾偵偝傟傞壜擻惈偼崅偄丅

丂愴拞偺擔杮偺帒椏偼懡偔拞崙偵巆偭偰偄傞偲偄偆丅帠幚丄婏偟偔傕偙偺晄埨傪姶偠偰偐傜掱側偔丄奜崙偐傜堦捠偺帒椏梫惪偑偁偭偨丅儃儞戝妛擔杮暥壔尋媶強強挿丒僷儞僣傽乕嫵庼偐傜偺傕偺偱丄摉弶偼抮忋杮栧帥傊偺帒椏惪媮偩偭偨偑丄摉曽偺帒椏専嶕傪抦偭偨曽偑丄夞摎傪偙偪傜偵埶棅偟偨丅愭惗偺偍恞偹偺偙偲偼乹帺暘偺尋媶強偺攷巑壽掱偺妛惗偵儌儞僑儖偺曽偑偄傞丅崅撶忋恖傗儌儞僑儖偵搉偭偨擔楡廆偺廬孯憁丄傑偨崅撶忋恖偑擔杮偵楢傟偰偒偨儌儞僑儖偐傜偺棷妛惗偺徚懅傗擔杮岅嫵堢偵偍偗傞岎棳偵偮偄偰挷傋偰偄傞丄偦偺審偵偮偄偰抦偭偰偄傞偙偲偑偁傟偽嫵偊偰梸偟偄乺偲偺偙偲偱偁偭偨丅巹偼昁梫帠崁傪彂偄偰僷儞僣傽乕愭惗偵憲偭偨丅懕偄偰愭惗偺偍榖偵偁偭偨儕丒僫儔儞僑傾偝傫偐傜挌廳側摨條偺栤偄崌傢偣偺庤巻偑撏偄偨丅

丂偙偺傛偆側偙偲側偳偑偁偭偰丄枹偩晄姰慡偱偼偁傞偑丄壗偲偐偛墦婖帠嬈偑杮奿壔偡傞慜偵丄専嶕帒椏傪墦婖帠嬈丄挷嵏栤偄崌傢偣偺憢岥偲側傞偲巚傢傟傞娭學奺曽柺偵帠忣愢柧偺忋丄攝晍偡傞昁梫偺偁傞偙偲傪捝姶偟偨丅偙偺帪丄摉曽偺愢柧偺憢岥偵側偭偨曽乆丄彅愭惗曽偼丄幚偵摉曽偺梫椞傪摼側偄愢柧傪崻婥傛偔惤幚偵暦偄偰偔傟偨偲崱偱傕姶幱偟偰偄傞丅

丂丂丂丂丂丂丂丂仦

丂埲忋偑恎墑傊偺偛堚暔專擺偐傜傎傏屲擭娫偺宱夁偺奣梫偱偁傞丅偦偺屻偺宱夁偺徻嵶偼棯偡丅

丂側偍丄尰嵼傑偱偺娭學帒椏偺徻嵶偵偮偄偰偼丄戞堦偵嵅摗忋恖偼傑偝偵恎傪愗傜傟傞巚偄傪傕偭偰偙偺堚暔偺愭屻傪尒庣偭偰偒偨曽偩偲擣幆偟偰偄傞丅偝傜偵丄崅撶忋恖偵娭偟偰偼愳揧徍擇愭惗丄傑偨愭惗偺傕偲乽亀懢嵣晎巗巎亁曇嶽幒乿偱摨帍偺曇嶽傪峴偭偰偄傞摗壀寬懢榊巵偑徻嵶偵帒椏専嶕傪偝傟偰偄傞丅傑偨丄惣壞暥偵娭偟偰偼丄慜搱榑偺敪昞埲屻丄偄偪憗偔堚昳拞偺惣壞暥宱揟偵娭偡傞巜揈傪峴偄丄杮峞偱傕挷嵏曬崘傪徯夘偝偣偰偄偨偩偄偨嫗搒戝妛偺惣揷棿抝愭惗偺尋媶惉壥偍傛傃愭惗偺尋媶傪宲偖徏郪攷巵偑徻偟偄丅傑偨拞旜隉愭惗偵偼丄堚暔偺暥彂慡懱偵傢偨偭偰丄愜傝偁傞偛偲偵惓妋偵偦偺柕弬揰傪巜揈偟偰偄偨偩偒丄揑妋側偛彆尵傪帓偭偨偙偲傪杮峞屻敿丄堚暔傊偺巜揈偺徯夘偺慜偵婰偝側偔偰偼側傜側偄丅傑偨丄杮堚暔偵偮偄偰暥專妛偺棫応偐傜塻偄巜揈傪偝傟亀擔帩忋恖尋媶亁乮巘巕墹暥屔乛徍榓屲廫擭乯傪挊偟偨搶梞戝嫵庼丒屘崅嫶抭曊巘偺桪傟偨尋媶偑偁傞偙偲傕朰傟偰偼側傜側偄丅

仦梊應偺娒偝

丂榖偼偦傟偐傜廫擭傎偳屻偵旘傇丅

丂暯惉廫擇擭丄島択幮偐傜乽擔杮偺楌巎乿僔儕乕僘偑敪姧偝傟偨丅戝庤弌斉幮偐傜慡擇廫榋姫偲偄偆媣乆偺杮奿楌巎僔儕乕僘偺敪姧偲偁偭偰丄怴暦奺巻偵傕楢擔峀崘傗婇夋宖嵹偑懕偄偨丅娔廋偺栐栰慞旻愭惗偼柤幚偲傕偵尰嵼偺擔杮傪戙昞偡傞楌巎壠偱偁傞丅憗懍丄彂揦偱栐栰愭惗偑幏昅偟偨摨僔儕乕僘侽侽姫亀擔杮偲偼壗偐亁傪峸擖偟丄彮偟撉傒恑傫偩帪丄嬃偔傋偒傕偺偑栚偵擖偭偰偒偨丅

丂摨彂屲廫嬨暸偵乽杒曽偐傜戝棨偵搉偭偨憁乿偲偁傝丄埲壓榋廫嶰暸傑偱偁偺愰壔弌搚堚暔偑幨恀擖傝偱宖嵹偝傟丄栐栰愭惗偼偦偺堚暔傪楍搰偺杒曽偲偺岎棳傪徹柧偡傞揟嫆偺堦偮偲偟偰峞傪恑傔偰偄偨偺偩丅

丂巹偼帺暘偺柍椡偝傪扱偄偨丅偁傟偩偗墦婖慜屻偵傢偨偭偰彅愭惗偵帒椏傪搉偟丄愢柧偺昁梫傪姶偠偰偼暘傪挻偊偰愢柧傕帋傒偰偒偨偮傕傝偩偭偨丅帠幚丄廆撪偺奺曽偵偼偛棟夝傪懻偒丄帩巘偺偛墦婖偵嵺偡傞斵抧偺尠彶偵偮偄偰偼怲廳側攝椂偑側偝傟偨傕偺偲埨揼偟偰偄偨丅偟偐偟丄偦傟偼堘偭偨丅偦傟偼偁傑傝偵傕嫹偄椆夝偱偁傝丄堦曕奜偵弌偰幮夛偵懳偡傞帪丄偁傑傝偵傕揙掙偝傪寚偄偨椆夝偱愑柋傪壥偨偟偨偲埨揼偟偰偄偨偑偨傔偵丄偙偺傛偆側帠懺偑婲偙偭偨偺偩丅

丂偁傜偨傔偰廫擭慜偺偛墦婖偵嵺偟偰拞崙偺斵抧傊偺尠彶偵偮偄偰怲廳側懳墳傪偍婅偄偟偰偄偰椙偐偭偨偲巚偆偲摨帪偵丄奺曽柺偱崅偄昡壙傪庴偗偰偄傞栐栰愭惗偵怽偟栿側偄偲巚偭偨丅傑偨丄栐栰愭惗偑偁傟偩偗柧妋偵揟嫆偵堷偄偰偄傞傕偺偱偁傟偽丄彨棃丄嫵壢彂側偳偵傕徯夘偝傟傞壜擻惈偡傜偁傞丅偙傟偼屻偱抦偭偨偙偲偩偑丄壗偐偺庤堘偄偱丄堚暔偺恾榐偑愭惗偵搉偝傟偨宱堒偑偁偭偨傕偺傜偟偄丅偦偺宱堒偵偮偄偰偼弎傋側偄丅巹偼偨偠傠偄偩丄偦偟偰帺暘偺柍椡偝偲梊應偺娒偝傪寵偲偄偆傎偳姎傒掲傔偨丅

丂巹偼偐偮偰丄偁偺堚暔偺媈栤揰偵婥偯偄偨嵺偵丄奺曽偵帒椏傪攝傝丄愢柧傪帋傒偨丅偟偐偟丄偄偔偮偐偺棟桼偱丄偦偺帠幚偺岞奐傪敆偭偨傝丄帺傜恑傫偱幏昅偡傞偙偲偼惓偟偔側偄偲巚偭偰偄偨丅偦偺戞堦偺棟桼偼丄偁偺堚暔慡懱偵埆堄偺傛偆側傕偺偑姶偠傜傟偢丄晄梡堄側岞奐偼偐偊偭偰帩巘偺戝棨晍嫵偺揱愢偲儘儅儞偑惗傒弌偡僾儔僗偺椡慡懱偵傕塭嬁偡傞壜擻惈偑偁傞偙偲丅戞擇偵偼丄堚暔偺岇帩丒專擺偵娭傢偭偨曽乆偺慞堄偱偁傞丅摿偵專擺偝傟偨曽偼偐偮偰戝棨偱椉恊傪朣偔偝傟偨偲暦偔丄偦偺專擺偺慞堄丒婡墢傪巚偄丄傑偨偁偺堚暔偑愴憟偵娭學偡傞壜擻惈偑崅偄偙偲摍傪峫偊傞偲巚偄偼暋嶨偱偁偭偨丅戞嶰偵丄偁偺堚暔偼恀丒婾偄偢傟偵偟偰傕恎墑嶳偱惷偐偵柊偭偰傕傜偄偨偄偲巚偭偰偄偨偐傜偱偁傞丅

丂偝傜偵丄堚暔專擺偵偁偨偭偰丄專擺偝傟偨曽偑夵掶嵞斉傪敪婅偟偨慜搱嫵庼偺亀擔帩忋恖偺戝棨晍嫵亁偵偼怴偨偵慜搱愭惗偐傜偛嫵庼傪庴偗偨墶昹彜壢戝妛偺戝戲堦梇嫵庼偺夝戣偑壛傢偭偰偍傝丄偦偙偵徻偟偔慜搱榑偵懳偡傞斀徹偺強嵼偑帵偝傟偰偄傞丅擬楏側擔帩忋恖嶿嬄偺巚偄偐傜側傞拞崙傊偺尠彶旇摍偺寶棫偑峴傢傟側偗傟偽丄彨棃戝偒側栤戣偼婲偙傝摼側偄偲巚偭偰偄偨丅

丂巹偼嵞傃帺暘偺柍椡偝傪姎傒掲傔偨丅偦傫側愜傝丄捛偄懪偪傪偐偗傞傛偆偵僔儑僢僉儞僌側暿偺帠審偑敪妎偟偨丅悽恖傪嬃湵偝偣偨乽媽愇婍帪戙愇婍漵憿帠審乿偱偁傞丅偵傢偐偵楌巎堚暔偺漵憿偵悽娫偺尩偟偄栚偑岦偗傜傟偼偠傔偨丅乽擔杮偺楌巎乿僔儕乕僘戞侽侾姫亀撽暥偺惗妶巎亁傕揦摢偐傜夞廂偲側偭偨丅巹偼丄庢傝偁偭偰偼偄偨偩偗側偄偲偼巚偄偮偮傕丄栐栰愭惗偵庤巻傪彂偒丄巜揈帠崁偺懚嵼傪偍抦傜偣偟偨偄偲巚偭偨丅巹偑偦偆偟側偗傟偽丄幮夛揑側愑擟傪屘堄偵夞旔偡傞偙偲偵側傝丄彨棃廆栧傊偺偄傢傟偺側偄斸敾偑婲偙傝摼傞壜擻惈傪傕娕夁偡傞偙偲偵側傞偲巚偭偨丅

丂偟偐偟丄廧強偡傜暘偐傜側偄丅弌斉幮偵楢棈偡傟偽栐栰愭惗偵偛柪榝偑偐偐傞丅偛柪榝偲懚偠偮偮傕拞旜愭惗偵庯巪傪崘偘丄栐栰愭惗偺楢棈愭傪暦偄偨丅偡傞偲栐栰愭惗偼偛昦婥偱擖堾拞偲偺偍榖丄偛昦婥偺愭惗偵捛偄懪偪傪偐偗傞傛偆側巜揈傪揱偊傞偙偲偼弌棃側偄偲抐擮偟偨丅

丂愜偟傕丄嬨廈戝妛柤梍嫵庼偱拞悽巎偺尃埿偺愳揧徍擇愭惗偐傜偛楢棈傪偄偨偩偄偨丅偍恞偹偺偙偲偼崅撶擔摑忋恖偵偮偄偰偱偁偭偨丅偡偖偵摉曽偱妋擣偟偰偄傞嬐偐側奩摉帒椏傪憲傞偲丄幚偵徻嵶側専嶕帒椏偑憲傜傟偰偒偨丅愭惗偺巜摫偺傕偲亀懢嵣晎巗巎亁偺曇嶽偵偁偨偭偰偄傞摗壀寬懢榊愭惗偺嶌惉偟偨婎慴帒椏偩偭偨丅擔摑忋恖偼懢嵣晎弌恎偱丄摉抧偵偼傑偩偛堚懓偑偄傞偲偄偆丅

丂悢夞偺帒椏偺墲娨偺屻丄巹偼愳揧愭惗偵栐栰愭惗偵庤巻傪彂偒偨偄巪傪偍揱偊偟偨丅愳揧愭惗偼愢柧傪暦偒丄悢擭慜偵嶌惉偟偨巜揈帒椏傪婡夛偑偁傟偽栐栰愭惗偵搉偟偨偄丄偲偺巹偺嬝堘偄偺婅偄傪梕傟偰偔偩偝偭偨丅

丂偁偺堚暔偵庢傝慻傫偱偐傜廫梋擭丄巹偼偙偺審偵娭偟偰帺暘偺巚偆偲偙傠傪憡庤偵庴偗擖傟偰傕傜偊傞偙偲側偳敿暘掹傔偰偄偨丅棟夝偼偟偰偼傕傜偊偨偑丄幚嵺偵摦偄偰偔傟傞恖偼彮側偐偭偨丅偟偐偟愭惗偼偡偖偵懳墳偟偰壓偝偭偨傛偆偩丅巹偑憲晅偟偨帒椏偼愳揧愭惗偺庤偱栐栰愭惗偵撏偗傜傟偰偄偨丅

丂揹榖楢棈偺屻丄愳揧愭惗偐傜憲傜傟偰偒偨栐栰愭惗偺亀擔杮偲偼壗偐亁戞巐嶞偺榋廫屲暸偵偼師偺傛偆側挊幰拲偑晅偝傟偰偄偨丅

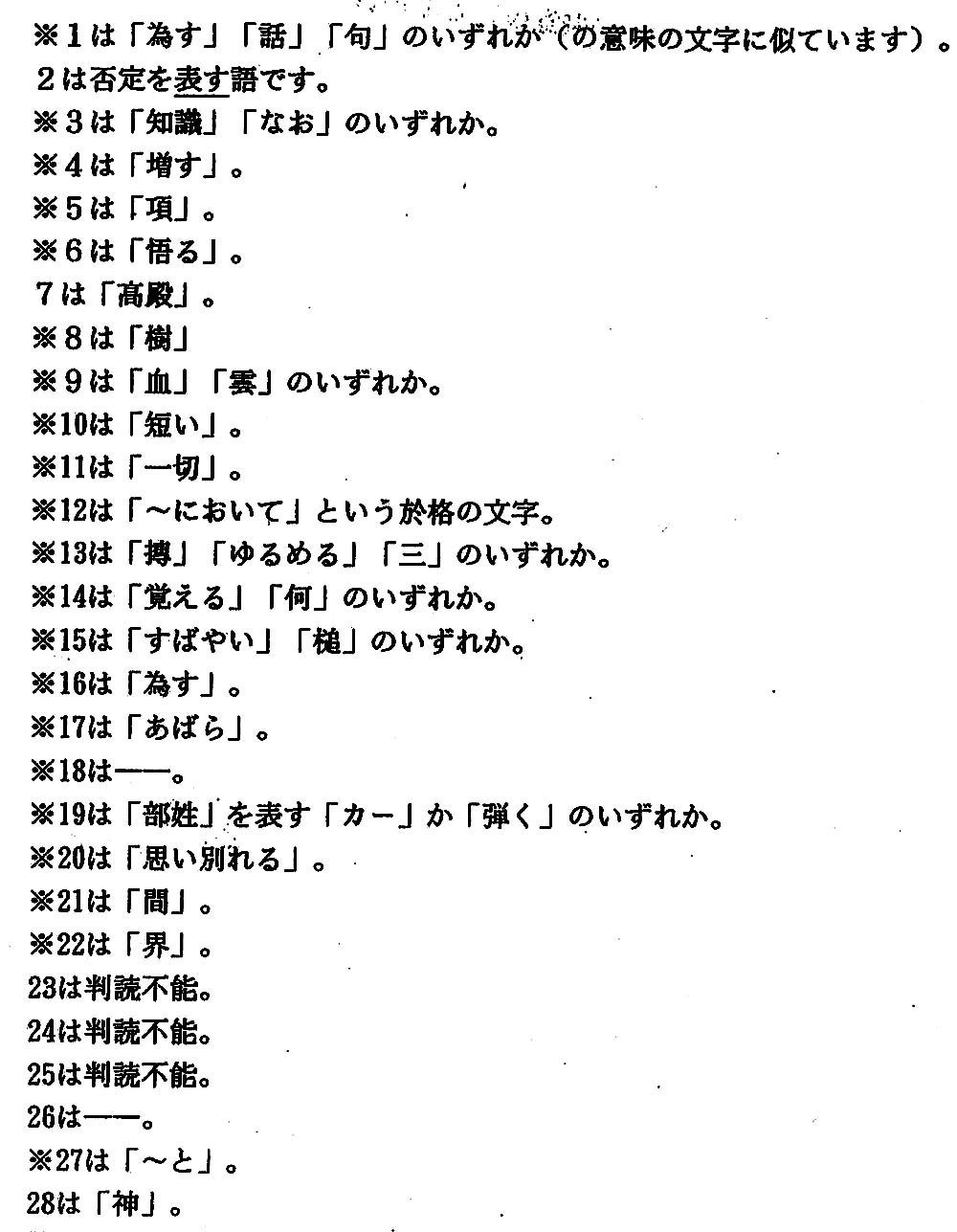

乵乮戞巐嶞丄栐栰拲乯榋堦暸偺幨恀傪偼偠傔偲偡傞擔帩娭學偺堚暔偵偮偄偰丄拞旜隉巵傛傝曇廤晹偵屼楢棈偑偁偭偨偺偵懕偒丄愳揧徍擇巵偺屼嫵帵偵傛傝屻悽偺嶌偱偼側偄偐偲偡傞惣瀶媊徆巵偺巜揈偺偁傞偙偲傪抦偭偨丅偙偺巜揈偼愢摼椡偑偁傝丄偦傟屘丄榋乑乣榋擇暸偺慜搱怣師巵偺愢偵廬偭偨擔帩偵娭傢傞婰弎偺崻嫆偵偼媈栤偑偁傝丄専摙偺梋抧偺偁傞偙偲傪柧婰偟偰偍偒偨偄丅拞旜丒愳揧椉巵偵屼楃怽偟忋偘傞丅乶

丂愳揧愭惗偺壏偐偄偛攝椂偵偼姶幱偟偰梋傝偁傞傕偺偑偁傞丅傑偨丄巹偼抦傜側偐偭偨偺偩偑拞旜愭惗傕揹榖傪偟偰壓偝偭偨偲偄偆丅偦偟偰丄巹偑嶌惉偟偨嬐偐側巜揈帠崁偺奣棯偐傜懡偔傪悇嶡偝傟丄帺恎偺堷梡帒椏偺揟嫆偺晄旛傪懍傗偐偵惀偲偟偰梕傟丄塃拲婰暥傪宖嵹偝傟偨栐栰愭惗偺椻惷側巔惃偲惤堄偵宧堄傪昞偟丄偁傢偣偰恀婾枹寛偺帒椏偑晄梡堄偵攝晍偝傟傞偵帄偭偨宱堒偵偮偄偰丄怱偐傜偍榣傃怽偟忋偘偨偄丅栐栰愭惗偺惤堄偵摎偊傞堄枴傪崬傔丄埲壓偵栐栰愭惗偵偍揱偊偟偨摉奩堚暔偺巜揈帠崁偵嵄偐偺徻嵶帠崁傪壛偊偰曬崘偡傞丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂乮嵿抍婇夋埾堳乛尦擔楡廆怴暦幮嬑柋丂惣瀶媊徆乯

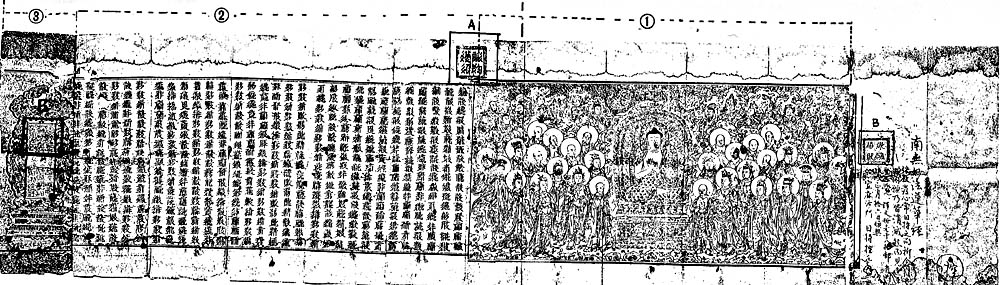

揱丒乽擔帩忋恖愰壔弌搚堚暔乿偺奣梫

亂暥彂昞柺亃

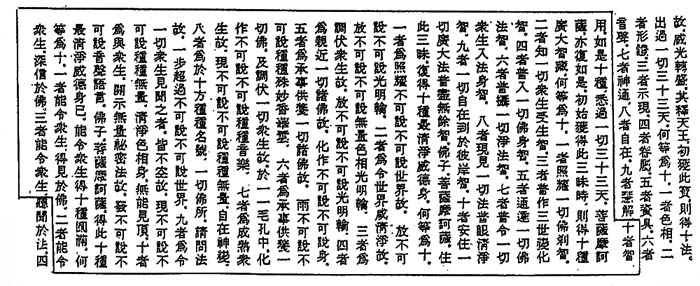

崅嫶抭曊巘偑亀擔帩忋恖尋媶亁偺拞偱巜揈偝傟偰偄傞傛偆偵丄廆慶偺傕偺偲偼敾偠偑偨偄彂懱偱丄廆慶偺傕偺偲尒傞傛傝丄傓偟傠愳崌朏師榊巵偑丄帺傜偺娗棟壓偵偁偭偨偲峫偊傜傟傞嫗搒摃柧帥偺嶰廳搩乮攧媝偝傟偰崱偼嶰宨墍偵偁傝乯傛傝敪尒偝傟偨偲偟丄戝惓巐擭偺屼戝揟偺愜傝偵峜幒偵專忋偟傛偆偲偟偨栔屆挷暁偺塹岇偺杮懜乮恀婾枹寛乛惔悈棿嶳曇亀恀擔楡媊婾擔楡媊亁偵徻嵶偁傝乯偺暥帤偵妋偐偵帡偰偄傑偡丅愳崌巵偵偮偄偰偼崱屻徻偟偔挷嵏偺昁梫偑偁傞偲姶偠偰偄傑偡丅愴慜偺帒椏傪専嶕偟傑偡偲丄愳崌巵丄傑偨偦偺屻偵妶桇偟偨崅撶巘偺挊嶌偵傕偙偺塹岇偺杮懜偲戞擇暥彂偺擔楡惞恖偺夋憸偲崜帡偟偨憓偟奊偑堦慻偵側偭偰弌偰偄傞偺傕婥偵側傝傑偡丅

亂暥彂棤柺亃

憁椀偺帩偪暔偲偄偆偵偼彮乆撍旘側巘偺屼塭傪幁側偳偺摦暔偺旂偵昞憰偟偨偙偲偵偮偄偰傢偞傢偞擖庤偺偙偲傪婰偟偰愢柧偟偰偄傞偺偑婥偵側傝傑偡丅傑偨丄乽愰壔乿偺抧柤偺岅偵偮偄偰偱偡偑愴拞偵奐嫵抧偱乽丒丒丒傪愰壔偟側偗傟偽乿側偳偲晍嫵偲摨媊偵梡偄偰偄傞乽愰晱嫵壔乿乮恾斉嘆嶲徠乯偺棯岅偲偟偰傕梡偄傜傟偰偄傞岅偱丄偙偺抧柤偼偦偺堄枴傪娷傒帩偭偨傕偺偲峫偊傑偡丅愰壔巗嬤偔偺挘壠岥偵偼栔屆奐嫵娔撀丒崅撶擔摑忋恖偑棫惓嫽垷摴応傪徍榓廫幍擭偵奐偒丄梻擭偵偼愰壔棫惓嫽垷摴応傪奐偄偨偲偄偆帒椏偑偁傝丄偙偺抧柤偼傑偝偟偔摉帪偺戝棨偵偍偗傞擔楡廆偺晍嫵偺拞怱揰傪巜偟偰偄傑偡丅

恾斉嘆

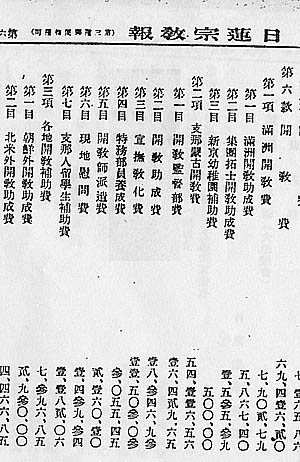

亀擔楡廆嫵曬亁徍榓侾俆擭俇寧侾侽擔崋傛傝

仏塃偐傜俋峴栚偵乽愰晱嫵壔旓乿偺崁栚偑偁傞

亂暥彂昞柺亃偙偺夋憸偼嫲傜偔柧帯擇廫榋擭嬨寧偵愳崌朏師榊巵偑僔僇僑偱奐偐傟偨枩崙廆嫵戝夛偵攝晍偟偨塸暥偺擔楡廆偺僷儞僼儗僢僩偺憓偟奊偺幨偟偱偁傠偆偲峫偊傑偡丅乮恾斉嘇嶲徠乯栚丒旲丒旣偺娭學丄堖偺張棟側偳傎傏慡摨偱偡偑丄宧偭偰攚屻偐傜悈偵塮偟偨偍婄傪攓偟偮偮徰憸傪昤偔偲偄偆丄悈嬀偺屼塭偺昤夋宍幃傪棟夝偟偰偄側偐偭偨偨傔偐丄尐偺慄傪壓偘偰惓柺憸偵廋惓偟傛偆偲偟偰偄傞偐偺偛偲偒昤慄偺宯摑揑堏摦偑尒傜傟傑偡丅傛偭偰杮夋憸偺惉棫偼丄尦偵側傞僷儞僼儗僢僩偺憓偟奊偑弌傑傢偭偨屻丄嫲傜偔昤夋偵晄姷傟側幰偑丄壗傜偐偺嶌堊傪傕偭偰尦夋憸傪幨偟偨壜擻惈偑旕忢偵崅偄偲峫偊傑偡丅傑偨丄宧偆傋偒巘偺夋憸忋偺乽屼惞巘屼堚塭乿偺暥帤傪偼偠傔偲偡傞偝傑偞傑側彂偒崬傒偑偁傞杮暆偼丄嵥偵廏偱傞傕惤幚丒尓嫊偺巔惃傪寴帩偟偨杗愓傪堚偡斵偺帩巘偺帩偪暔偲偼摓掙峫偊偵偔偄偲偺巜揈傕偁傝傑偡丅偝傜偵丄崅嫶巘偑巜揈偡傞傛偆偵乽搶晹娐媴乿偺岅偼摉帪偺帩巘偺抦幆偲尒傞偺偼撍旘偱丄扨偵戝搶垷傪堄幆偝偣傞抁棈揑側嶌堊揑梡岅偺傛偆側姶偑妋偐偵偟傑偡丅

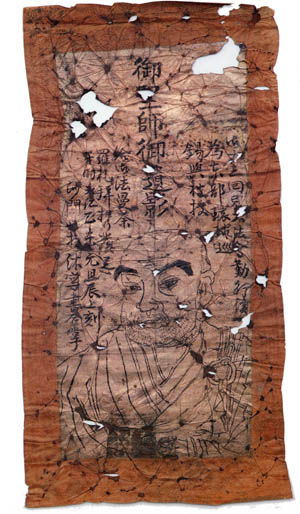

柧帯擇廫榋擭嬨寧偵愳崌朏師榊巵偑僔僇僑偱奐偐傟偨枩崙廆嫵戝夛偵攝晍偟偨塸暥偺擔楡廆偺僷儞僼儗僢僩偺憓偟奊丅偙偺恾斉偼屻弌偺徍榓侾侽擭偺亀戝垷嵶垷恖亁偵傕塹岇杮懜偲嫟偵宖嵹偝傟偰偄傞

嶲峫乛夋憸偺暋崌懳斾

拑慄亖暥彂夋憸

愒慄亖僷儞僼憓偟奊

旣偲栚丒旲丒帹側偳偺娭學偼傎傏慡摨偩偑懱偲偺僶儔儞僗偑柇偱偁傞

柧傜偐偵愒慄偺夋憸偺惉棫偑愭偲巚傢傟傞

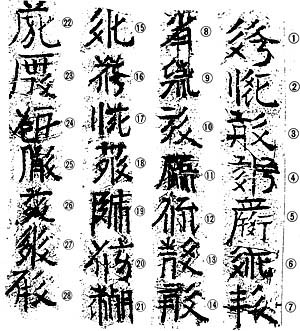

亂暥彂棤柺亃偙偺戞擇暥彂棤柺偼堚暔拞丄嵟傕閌愩偱丄偦傟屘偵婾憿偺壜擻惈傪怓擹偔擋傢偣偰偄傑偡丅杮暥彂偺惣壞暥偵偮偄偰偼丄偐偮偰惣揷棿梇愭惗偵妛傫偩惣壞暥尋媶偺徏郪攷愭惗偵挷嵏傪埶棅偟傑偟偨偑丄愭惗偐傜偺巜揈帠崁偼埲壓偺捠傝偱偟偨丅嘆惣壞暥帤傪椛偺柵傫偩屻偵偁偭偨偲偝傟偨屻椛偺暥帤偲偟偨丄偁傞堦帪婜偵偺傒婲偙傝摼傞楌巎擣幆偺岆傝偑婰偝傟偰偄傑偡丅乻徻嵶嘥乼嘇嵍壓偺惣壞暥帤偺乽帊乿偲偟偰偄傞暥帤孮偼堦暥帤偛偲偼偦傟偵帡偨惣壞暥帤偑偁傞偑丄攝楍偼慡偔堄枴傪側偝側偄乮恾斉嘊嶲徠乯丅偝傜偵暿偺曽偐傜丄奺強偵暥帤偵廳偹偰報偑墴偝傟偰偄傞偑摉帪偵柍偄梡椺偱偁傞偲偺巜揈傕側偝傟偰偄傑偡丅乮懠偺昞憰暥彂丒宱揟偵傕偡傋偰報偑懡梡偝傟偰偄傑偡乯

乻徻嵶嘥乼惣壞暥偺乽帊乿偵偼師偺傛偆側墱彂偑弎傋傜傟偰偄傞丅

乽愰摽忛偵墬偄偰丄柇朄偵婣偡傞偙偲傪偪偓偭偨桭恖偵敧廫屲嵨偺揂榁偑偁傞偑丄偁傞擔丄埩傪朘傟丄偙偺惞巘偺屼巔傪偠偭偲尒偰偄偨偺偪亀偳側偨偵偰偍傢偡偐亁偲栤偆偨丅亀偙傟偙偦丄偐偹偑偹屼榖怽偟偰偄傞擔楡屼惞巘偺憸偧傗亁偲摎偊怽偣偽丄揂榁偼丄偝傜偵丂嬅帇偡傞偙偲堦崗偺偺偪丄漣庤偟偰擇攓嶰攓偟丄廳偹偰尵偆丅亀椛崙偺惞慶偺憸偵帡偰偄傜傟傞丅椛崙偼偡偱偵柵傃嫀傝丄崱偼崙徧傕夵傑偭偨丅傢傟傜傕傑偨偐偐傞師戞偵偰丂傂偨偡傜戝尦崙偺柦朄偵廬偭偰偄傞偺偱偁傞丅偦傟偵偟偰傕傢偨偟偼椛偺暥帤傪彂偔偙偲偑偱偒傞偐傜丄偄傑堦帊傪晩偟偰偙偙偵彂偒擖傟偝偟偰捀偒偨偄丅亁偙偺怽偟弌傪偙偙傠傛偔墳戻偟偨丅偙偺帊偺堄枴偼丄擔楡偺柇朄偺幚峴払惉傪惥偭偨傕偺偱偁傞偲偄偆丅傢偨偔偟偼廳偹偰揂榁偵姶幱偺堄傪弎傋偨丅乿

丂偙偙偵偼丄楌巎忋偺柕弬偑偁傞丅偙偙偵搊応偡傞揂榁偼乹帺暘偼椛崙偺幰偩偑丄昞偺廆慶偺偍婄偑椛崙帪戙偺帺暘偺巘偵帡偰偄傞丅偟偐偟丄椛崙偼偡偱偵柵傃嫀偭偨丅偩偐傜丄巹偼巘傪幟傫偱椛崙偺尵梩偱帊傪憪偟偨偄乺偲弎傋丄惣壞暥帤孮傪彂偄偰偄傞丅

丂椛偺暥帤偱偁傞側傜丄摉慠丄宊扥暥帤偱偁傞傋偒側偺偵丄惣壞暥帤偵帡偣偨暥帤孮偑彂偐傟偰偄傞丅

丂惣壞暥帤偼敪尒摉弶偼妋擣偝傟偢椛偺宊扥暥帤偲偐丄偁傞偄偼堦嬨悽婭枛偺儓乕儘僢僷偺堦晹妛幰偺娫偱偼嬥偺彈恀暥帤偲崿摨偝傟偨帪婜傕偁傝丄擇乑悽婭弶摢偵傛偆傗偔惣壞暥帤偲偟偰妋擣偝傟丄偝傜偵丄儘僔傾偺僐儘僘儘僼偺僇儔丒儂僩偺敪孈偱戝検偺惣壞暥專偑敪孈偝傟偰丄惣壞尋媶偑戝暆偵恑傫偩丅偡側傢偪丄弶婜偵偍偄偰偼惣壞暥帤偼宊扥暥帤傗彈恀暥帤偲崿摨偝傟偰偄偨忬嫷偑偁偭偨丅偙偺暥彂偼偦偆偟偨弶婜偺岆偭偨擣幆偺忋偵棫偨側偔偰偼晄壜擻側婰弎偑側偝傟偰偄傞丅嫲傜偔丄偙偺傛偆側岆擣偵傕偲偢偔楌巎忋偺柕弬傪昞尰偟摼傞帪戙偼丄擇乑悽婭弶摢傪偦傟傎偳壓傜側偄帪戙丄妛愢偑廃抦偝傟傞傑偱偺帪娫嵎傪峫偊偰婜娫傪峀偔庢偭偰傕丄堦嬨乑乑擭偐傜悢廫擭娫偲巚傢傟傞丅

亀戝垷嵶垷恖亁徍榓廫擭擇寧崋

仏偙偺崋偵偼忋婰愳崌巵嶌惉偺僷儞僼夋憸偲塹岇杮懜偑宖嵹偝傟丄栔屆奐嫵偵堄媊偁傞傕偺偲庢傝忋偘傜傟偰偄傞

亂暥彂昞柺亃崅嫶巘偑巜揈偡傞傛偆偵丄婎杮揑側昅朄偼愭偺塹岇偺杮懜偲嬤帡偟偰偄傑偡偟丄偍戣栚偲摨堦柺偵偐側傝戝偒側暥帤偱晍嫵偺寛堄側偳傪彂偄偰偄傞偺傕婥偵側傝傑偡丅乽煍寛乿乽弰庎乿偺岅傕柇偱偡丅

亂暥彂棤柺亃乽弰庎乿偺岅偑嵞傃偁傝傑偡丅忣弿偵晉傫偩娍帊傕婰偝傟偰偄傑偡丅塱擭嶿嬄偟偰偒偨擔帩忋恖偺巔偲帺暘偺嫬嬾傪廳偹偨丄惢嶌偵実傢偭偨幰偺憐偄偑慺捈偵偁傜傢傟偰偄傞偺偩偲巚偄傑偡丅惢嶌偺拞怱恖暔偼崅楊偱昦婥偩偭偨偺偐傕偟傟傑偣傫丅帩巘偺壴墴偑偁傝傑偡偑丄愭偺暥彂偺擔楡惞恖偺壴墴傕偙偺擔帩忋恖偺壴墴傕媈偆傋偒揰偑懡偄傛偆偱偡丅乮恾斉嘋嶲徠乯

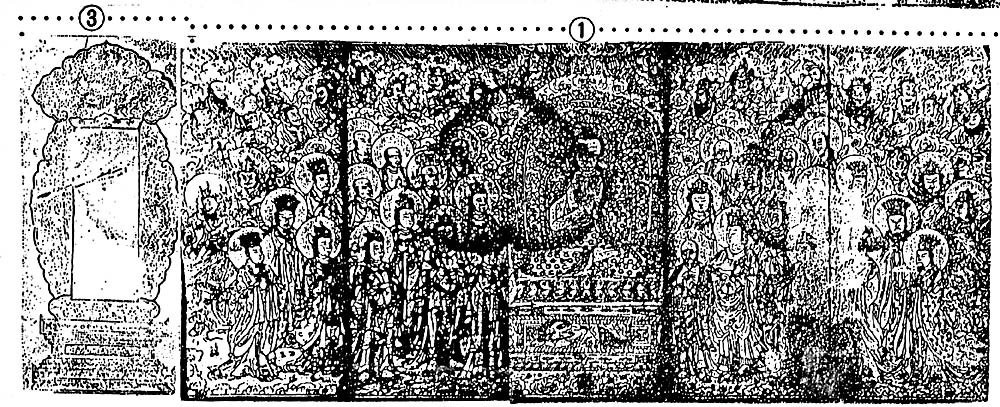

惣丂壞丂暥丂宱丂揟

愰壔暥彂惣壞暥宱揟

恾拞偵憓擖偟偨僄儕傾斣崋晹暘偑壓婰偺敪孈恾榐暋惢尨杮偲懳墳偟偰偄傞

E丒僌儕儞僗僥僢僪挊亀僞儞僌乕僩丒僩儕僺僞僇亁強廂偺壺尩宱姫係侾恾斉傛傝

仾偙偙偱偙偺宱揟偺暋惢暅尦悹傝杮傪愗傝棧偟丄娫偵忋偺嘇傪挘傝丄擟堄偵報傗彂偒崬傒傪巤偟偨傕偺偱偁傠偆

偙偺惣壞暥宱揟偵偮偄偰偼徏郪愭惗偵挷嵏傪埶棅偟傑偟偨丅偙偺宱揟偵偮偄偰偼慜搱愭惗偺榑暥敪昞捈屻偐傜惣揷愭惗偑斀徹傪帵偟偰偄傑偡偑丄徏郪愭惗偵偼偝傜偵徻嵶側巜揈帠崁傪偍嫵偊偄偨偩偒傑偟偨偺偱丄偦偺梫巪傪埲壓偵傑偲傔傑偟偨丅

乻巜揈帠崁梫巪乼

丂偙偺愰壔暥彂偺惣壞暥宱揟偼恾偵帵偟偨偛偲偔乮恾斉嘍嶲徠乯丄忋偺愰壔暥彂偺宱揟偺嘆偐傜嘊偺晹暘偑壓偺敪孈偝傟偨惣壞暥宱揟偲徠崌偱偒傞丅偙偺宱揟偺杮暥偼丄嫗搒戝妛傪拞怱偲偡傞惣壞暥尋媶丒夝撉嶌嬈偵傛傝恾偵宖偘偨戝惓怴廋戝憼宱偺暥復偱偄偆偲丄偪傚偆偳慄偱埻傫偩晹暘偲妋擣偝傟偰偄傞丅偙傟偼撪梕揑偵傕暥復揑偵傕暥偺搑拞偐傜巒傑傝丄暥偺搑拞偱愗傟偰偄傞丄扨偵惣壞暥傪撉傔側偄幰偑丄嫲傜偔偙偺宱揟偺堄枴側偳偟偽傜偔偺娫偼夝撉偱偒傞幰側偳偑弌傞偼偢偼側偄偲偄偆抁棈揑側梊應偺忋偱丄斉杮偺暸偺愗傟栚傪愗傝棧偟偰揔摉偵宷偓崌傢偣偨傕偺偲巚傢傟傞丅

偝偰丄偙偺敪孈偝傟偨斉杮偵偮偄偰偼屻偵婔偮偐偺敪孈昳傪暋崌偟偰摉弶偺巔傪暅尦偟偨傕偺偑徯夘偝傟丄偙傟傪傕偲偵偟偨暋惢乮偐偮偰惣揷愭惗偑巜揈偟偨屻悽偺暋惢杮乛堦嬨擇乑擭崰丄尦偺斉杮傪巊偭偰杒嫗嬤曈偱巗斕偝傟偰偄偨乯偑弌夞偭偨宱堒偑偁傞丅嫲傜偔偙傟偼偦偺暋惢傪傕偲偵丄宱揟偺堄枴傪夝偝側偄幰偑丄揔摉側屄強傪愗傝庢偭偰暿姫偺宱揟偺暓夋偵挘傝偮偗偨傕偺偱丄愗傝庢傝偺尨杮偼暋惢傪壛岺偟偨傕偺偲峫偊傜傟傞丅

丂愰壔暥彂偺俙偺報偼乽峜掗徺彂乿偲撉傔傞惣壞暥帤偩偑丄摉帪偺報偱側偔丄怴偨偵報崗偟偨報偲巚傢傟丄宱暥偲偼壗傜偺娭學傕尒偄偩偣側偄丅乽峜掗偺徺偵悘偭偰栿偡乿偲偄偆偺偑惣壞宱偱偺忢搮嬪側偺偱丄乽峜掗偺徺傪彂偔乿偱偼偍偐偟偄丅

丂俛偺報偺堄枴偲偟偰偼惣壞偺悞廆偺婭擭乽尦摽擇擭乿乮堦堦擇堦乛慜搱愢偱偼惣壞帤偱惓摽擇擭亖堦堦擇敧擭偲撉傫偱偄傞偑乯偲撉傔傞丅堦曽丄愰壔暥彂偺摨報偺壓偵偼乽戝摽擇擭乿乮堦擇嬨敧乯偲彂偄偰偄傞偑丄惣壞姱報偵巆傞傕偺傪惛嵏偟偰傕乽戝摽擇擭乿偲撉傓偺偼柍棟偱偁傞丅乽戝摽乿偺婭擭偼惣壞偺悞廆帪戙偵傕偁傞偑丄暥彂拞偺姳巟乽曡滫乿偼惣壞偺乽戝摽乿偺婭擭偲崌傢偢丄尦偺惉廆帪戙偺婭擭乽戝摽擇擭乿偲傄偭偨傝崌偆丅偟偨偑偭偰乽戝摽乿偼尦偺婭擭偱偁偭偰丄報偺乽尦摽乿偼惣壞偺婭擭偱偁傝丄娞怱偺報柺偲墱彂偺擭戙偦偺懠偼寛掕揑偵憡堘偟偰偄傞丅

亀戝惓怴廋戝憼宱亁俀俈俋

乽戝曽峀暓壺尩宱乿姫係侾

慄偱埻傫偩晹暘偑忋偺恾偺嘇偺晹暘偵懳墳偡傞丅

撪梕揑偵傕摢愗傟丒怟愗傟偱慡偔堄枴傪堊偝側偄

偙傟偼嶌偺暤埻婥傕嵽幙傕摉帪偺傕偺偐傕抦傟側偄偲丄嵽椏揑偵偼峫偊傑偡丅偲偙傠偑丄岽偺掙柺偵廤拞偟偰擔帩忋恖娭楢偺懪崗偑偁傞偺偱偡偑丄偙偺撪懁傪傛偔尒傑偡偲丄懪崗偺傎偲傫偳偺嵀愓偼晠怘偵傛偭偰崟曄偺傑傑偱偡偑丄偨偩堦楢偺暥帤孮偺懪崗愓偺傒偑敀偔晜偒弌偟偰偟偰偄傑偡乮恾斉嘐嶲徠乯丅嫲傜偔偙傟偼屆偄嵽椏偵怴偟偔懪崗偟偨偨傔丄撪晹偺嵽椏柺偺晠怘偑攳棧偟偨壜擻惈偑崅偄偲偺偙偲偱偟偨丅偦傟偑偡傋偰擔帩忋恖娭楢偺懪崗偵尷傜傟偰偄傞偙偲偐傜丄巆擮側偑傜婾憿偺嵀愓傪巜揈偣偞傞傪摼傑偣傫丅

恾斉嘐

岽撪晹偺暥帤偺懪崗嵀

忋偺乽庻乿偺嵀偼晠怘偟偰崟偄傑傑偩偑壓偺擔帩偺乽帩乿偺帤偺嵀偼晠怘偑攳棧偟偰抧嬥偑撍婲偟偰偄傞丅柧傜偐偵屆偄嵽椏偵屻悽偵庤傪壛偊偨傕偺偲巚傢傟傞丅

偙傟偼丄壗偱杮暔偺壜擻惈偑偁傞偲巆偝傟偰偄偨偐丄傛偔傢偐傜側偄昳偱偡丅奧偺偮傑傒偺宍偑摉帪偺宍幃偱偼側偔丄偐側傝屻戙偺宍幃偲偺偙偲偱偡丅傑偭偨偔擔帩忋恖偲偼柍墢側昳偲峫偊傑偡丅撪晹偵乽撿柍柇朄楡壺宱乿乽擔帩乿乽孫崄擖乿乽廫榋暥乿偲彂偄偰偁傝傑偡丅屆偄氣偵偨偩彂偄偰偁傞偩偗丄嶌堊揑側彂偒崬傒偱偡偑丄嵽椏偲偡傞昳偺嬦枴偑慳偐偩偭偨偺偱丄婾暔偲偟偰傕擇棳昳偱偡丅偦傟偵偟偰傕乽廫榋暥乿乽孫崄擖乿偲偼壗偱偟傚偆偐丅婾暔傪嶌傞偵偟偰傕偙傟偼徚偟偰偍偄偨曽偑椙偐偭偨偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅偙偆偟偰峫偊傞偲丄偙傟傜堦楢偺昳乆偼恖傪榝傢偡婾暔偲偡傞偵偼偁傑傝偵傕柍杊旛偱丄埆堄偺傛偆側傕偺偑尒偊傑偣傫丅帩巘偺惗奤偲屓偺嫬嬾丄戝棨偵墹摴妝搚傪柌尒偨擔杮偺嬯擄丄偦傟傜嶌幰偺巚偄偑偙偺昳乆偵崬傔傜傟偰偄傞偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丅

偙傟傕嵽椏揑偵偼帪戙偵懳墳偟偨傕偺偲傕峫偊傜傟傞傕偺偱偡丅杮昳偵偮偄偰偼丄恎墑專擺屻偵丄慇堐傪搶戝偺僞儞僨儉尋媶強偵埶棅偟偰擭戙應掕偑峴側傢傟丄摉帪偺擭戙偺悢抣傪摼偰偄傑偡丅怐暔偵徻偟偄曽偵暦偄偰傕丄偙偺朠檧偺巋廕偺屆晍偺暤埻婥偼妋偐偵摉帪偺傕偺偲尒傞偙偲傕弌棃傞偲偺偙偲偱偟偨偑丄摨帪偵丄壛岺偑晄帺慠偲偺巜揈傪庴偗傑偟偨丅愭偺揾嬧岽偲摨偠偔丄屆偄嵽椏傪壛岺偟偨傕偺偲峫偊傑偡丅妋偐偵丄拞崙偱偼摿暿側堄枴傪傕偮崑壺側朠檧偺偮偑偄偺堦曽偑丄偞偭偔傝墌宍偵愗傝庢傜傟偰偄傞偺偼晄帺慠偱偡丅嵽椏偑屆偔偰傛偄昳偱偁傟偽偁傞傎偳丄屻悽偺壛岺偼尒暘偗傗偡偄偲偺偙偲偱偟偨丅亀擔帩忋恖愰壔弌搚屼堚暔恾榐亁偵晍傪尀傝撪晹偺暥彂傪帵偟偨慛柧側恾斉偑宖嵹偝傟偰偄傑偡偑丄晍偺棤柺偺愜傝曉偟晹暘偺張棟傪尒傞偲晄帺慠側傎偳嶨偱偡丅傑偨撪晹偺彂偒崬傒偼墌偺拞偵乽撿柍柇朄楡壺宱乿偲廲偵婰偝傟愴拞偺擔偺娵偺欀涠梾傪巚傢偣傑偡丅

偙偺俀揰偵偮偄偰偼丄偁傑傝偵抪偢偐偟偄傕偺側偺偱丄姼偊偰恾斉傪宖嵹偡傞昁梫偼姶偠傜傟偢丄棯偦偆偲傕巚偄傑偟偨偑丄偙傟傜俋揰偺堚暔偺暤埻婥傪抦傞嶲峫偵傕側傞偲巚偄丄宖嵹偡傞偙偲偵偟傑偟偨丅

乵報饽乶

姍憅帪戙偵報饽偑偁偭偨偲偄偆椺偼抦傝傑偣傫丅娾揷巵偑拞崙偐傜帩偪婣偭偨偲偝傟傞昳偼嬨揰埲奜偵傕偁偭偨偲偄偆偙偲偱偡偑丄偦偆偟偨傕偺偺拞偵偼偙偆偄偭偨慺杙側婾憿昳傕懡偐偭偨偺偱偼丄偲姶偠偝偣傑偡丅

乵崄岽乶

塃偺報饽偲摨偠偔姍憅帪戙偺崄崌偲偼峫偊傜傟傑偣傫丅偙傟傕婾憿昳偲偄偆偵偼偁傑傝偵傕柍杊旛偱偡丅

丂丂仦偍傢傝偵

丂偙偺堚暔偺廃曈偵偮偄偰彅愭惗曽偺偛堄尒傪暦偒丄愜傪傒偰偼妋擣嶌嬈傪峴偆傛偆偵側偭偰丄傕偆廫擭埲忋偵側傞丅摉弶偼偙傟傜堚暔拞壗揰偐偼杮暔偑偁傞偵堘偄側偄偲巚偭偰偄偨偑丄崱偼嬨揰偡傋偰偑帩巘偺傕偺偱偼側偄偲峫偊偰偄傞丅傕偟偦偆偱偁傞側傜偽丄偙傟傜昳乆傪偄偭偨偄扤偑嶌偭偨偺偐偲偄偆偙偲偑栤戣偵側傞丅

丂昳乆偵巆偝傟偨晄帺慠側婰弎傪憤崌偡傟偽丄斵偺抧偱栔屆奐嫵娔撀偲偟偰搶杬惣憱偺枅擔傪憲偭偰偄偨崅撶擔摑忋恖傗偦偺彮偟慜偺帪戙偵條乆側暘栰偱妶桇偝傟偰偄偨愳崌朏師榊巵偑慄忋偵晜忋偟偰偔傞丅

丂偟偐偟丄幚偼巹偼崱偼偦偆峫偊偰偄側偄丅傑偟偰傗丄擔楡廆偼偠傔懠偺朄壺宯廆攈偑慻怐偲偟偰偙傟傜偺昳乆偺惂嶌偵娭傢偭偨傕偺偱偼側偄偙偲偼柧敀偱偁傞丅偙傟傜昳乆偼丄傗偼傝偳偙偐屄恖揑側巚偄傪傕偭偰惂嶌偝傟偨傕偺偱丄寲揱偝傟傞偙偲傪栚揑偲偟側偄傕偺偱偁偭偨傛偆偵巚偆丅傑偨丄摉帪傕偟丄崅撶擔摑忋恖傗愳崌朏師榊巵偲偄偆廆栧偵捈愙塭嬁傪梌偊傞偙偲偑弌棃傞偙偺擇恖偺偆偪壗傟偐偱傕偙傟傜昳乆偺惂嶌偵捈愙娭梌偟偰偄偨傕偺側傜偽丄偙傟傜昳乆偼傕偭偲岅傜傟丄岞偵寲揱偝傟偰偄偰偟偐傞傋偒偲巚偆偺偱偁傞丅愜傪尒偰摉帪偺嶨帍傪専嶕偟偰偒偨偑丄枹偩偙傟傜昳乆偵尵媦偟偨婰帠偵帄偭偨偙偲偼側偄丅

丂偙傟傜昳乆偼朰傟嫀傜傟傛偆偲偟偰偄傞楌巎偺埫晹偐傜堦嬝偺摴傪巹偨偪偵奐偄偰偄傞丅偦偙偐傜丄壗偐斶偟偄傕偺偑揱傢偭偰偔傞傛偆側婥偑偡傞偺偱偁傞丅傓傠傫丄偙傟偼扨側傞巹偺屄恖揑側姶彎偵夁偓側偄丅偙傟傜偺昳乆偺廃曈傪尋媶偝傟偰偄傞彅愭惗曽偼丄傕偆偦偺偙偲偵偮偄偰妀怱偵敆偭偰偄傞偺偐傕偟傟側偄丅偦傟偼傗偑偰柧傜偐偵偝傟傞擔偑棃傞偲巚偆丅

丂杮峞傪幏昅偟丄嵟屻偵巚偆偙偲偼傗偼傝丄斵偺愴憟偺抧偵嵞傃擔帩忋恖傪棫偨偣偨偔側偄丄偲偄偆偙偲偱偁傞丅偦偟偰丄偁偺傛偆側愴憟傪擇搙偲婲偙偝側偄偨傔偵傕丄愴抧偵徚偊偨柍悢偺偄偺偪傪巹偨偪偼傕偭偲尒偮傔側偗傟偽側傜側偄偲巚偆偺偱偁傞丅偁偺柍悢偺偄偺偪偺斶偟傒偼丄惎傪塮偝偸崟偄愳偲側偭偰丄攕愴擔杮偺尰戙傪惗偒傞擔杮恖偺怱偵崱傕棳傟偰偄傞丅偦偟偰丄偁偺堚暔偼偦偺傛偆側怱傪帩偭偨擔杮恖傪偟偰庝偒偮偗偰傗傑側偄傕偺傪廻偟偰偄傞丄偦傫側婥偑偡傞偺偱偁傞丅